On

mesure d’emblée avec cette image de Douglas Huebler l’écart qui s’est creusé

entre la jeune génération des artistes conceptuels et les photographes comme

Dorothea Lange ou ses héritiers d’après-guerre tels que Cartier-Bresson, Izis, Sabine Weiss…

L’image que nous avions analysé en premier nous semble tout d’un coup tellement

franche, tellement candide, tellement naïve. Pourtant, c’est avec une même

candeur que Huebler répond à Lange : opposant presque terme à terme les

propositions de la photographie documentaire, celui-ci essaie de renouveler les

critères de la photographie et du portrait.

|

| Sabine Weiss |

Ce qui

saute aux yeux immédiatement, c’est que ce portrait de Bernd Becher n’est pas

composé d’une, mais de dix photographies. C’est déjà remettre en question le

présupposé humaniste du visage comme reflet de l’âme : il n’y a plus ici

un seul visage, il n’y a donc plus une seule âme. Et ce qui caractérisait l’âme

était bien son unité éternelle et immuable ; Douglas Huebler remet donc en

question l’idée d’une intériorité accessible par le visage, ou par l’image du

visage. Qui plus est, Douglas Huebler utilise pour cela les codes de la

photographie d’identité (tête centrée, cadrage serré autour du visage, coupant

les épaules, fond uni, photographie en noir et blanc…), démontrant ainsi par le

fait qu’une seule photographie d’un visage ne saurait en dessiner une

quelconque identité. Ou alors, puisque nous sommes en présence de dix

photographies d’identité différentes, cela reviendrait à dire que Bernd Becher

a, au moins, dix identités différentes.

L’incomplétude, si l’on peut dire, de la photographie est ensuite soulignée par une seconde caractéristique évidente de la pièce présentée ici : la présence coextensive du texte prenant presque autant d’espace que les photographies proprement dites à l’intérieur même de l’œuvre (la légende, par exemple, n’est clairement pas incluse dans l’œuvre) tend à montrer que l’image seule ne suffirait pas à décrire quelque chose. Elle a toujours besoin d’une légende, d’une explication ; c’est d’ailleurs bien en ce sens que les artistes conceptuels utilisaient la photographie, comme un médium non autonome.

Enfin, l’organisation de l’œuvre semble relativement neutre, ou plutôt d’apparence scientifique (comme souvent les productions qui veulent avoir l’air neutre se parent des attributs scientifiques) : les images sont numérotées et sont classées sur un quadrillage à quatre colonnes et deux lignes, les deux images restantes continuant la première colonne sur deux lignes supplémentaires. Le texte s’insère ainsi dans le vide prévu à cet effet dans l’organisation des photographies, son bord supérieur aligné avec les images. Pourtant, Douglas Huebler semble déjà déjouer l’apparente rigueur : le bas de la zone de texte ainsi que les bords latéraux ne sont ni alignés ni centrés sur quoi que ce soit, même si le texte est toujours perpendiculaire aux autre blocs.

L’incomplétude, si l’on peut dire, de la photographie est ensuite soulignée par une seconde caractéristique évidente de la pièce présentée ici : la présence coextensive du texte prenant presque autant d’espace que les photographies proprement dites à l’intérieur même de l’œuvre (la légende, par exemple, n’est clairement pas incluse dans l’œuvre) tend à montrer que l’image seule ne suffirait pas à décrire quelque chose. Elle a toujours besoin d’une légende, d’une explication ; c’est d’ailleurs bien en ce sens que les artistes conceptuels utilisaient la photographie, comme un médium non autonome.

Enfin, l’organisation de l’œuvre semble relativement neutre, ou plutôt d’apparence scientifique (comme souvent les productions qui veulent avoir l’air neutre se parent des attributs scientifiques) : les images sont numérotées et sont classées sur un quadrillage à quatre colonnes et deux lignes, les deux images restantes continuant la première colonne sur deux lignes supplémentaires. Le texte s’insère ainsi dans le vide prévu à cet effet dans l’organisation des photographies, son bord supérieur aligné avec les images. Pourtant, Douglas Huebler semble déjà déjouer l’apparente rigueur : le bas de la zone de texte ainsi que les bords latéraux ne sont ni alignés ni centrés sur quoi que ce soit, même si le texte est toujours perpendiculaire aux autre blocs.

|

| Andreas Gursky |

Malgré

tout cela, l’œuvre reste assez hermétique avant qu’on lise le texte : on y

voit dix images de Bernd Becher faisant dix têtes différentes, la plupart du

temps semblables à des grimaces. Le texte nous éclaire alors sur le contexte de

production de l’œuvre : Douglas Huebler avait demandé à Bernd Becher de

mimer dix personnages (lui-même, un prêtre, un policier…), mimes qu’il prit en

photo. Ce qui vient renchérir sur notre première déduction à propos de

l’insaisissable identité : cette posture vient redoubler notre postulat,

de l’identité jamais neutre, jamais véridique ou véritable. A propos de

neutralité, d’ailleurs, on remarque que Huebler a fait ici le choix inverse

pour le sujet de ses photos que pour leur organisation : les prises de vue

loufoques, voire potaches sont organisées de manière sérielle, en grille ;

la contamination de l’un par l’autre est inévitable, et l’on ne sait si l’on

doit prendre au sérieux une expérience basée sur l’humour ou si l’on doit rire

d’une organisation stricte.

Le texte poursuit et nous éclaire un peu, privilégiant la première hypothèse : l’enjeu de cette œuvre réside au-delà de la multiple représentation d’une identité volatile, il réside dans la reconnaissance du sujet par lui-même. Pour autant, cette reconnaissance problématisée, s’inscrit dans la lignée du questionnement sur l’identité que nous posions dès le début. L’œuvre se présente donc comme le résultat d’une expérience dont on aurait posé au préalable les règles et dont on observerait le résultat. Cette expérience aurait pour objet l’identité de l’homme, son appréhension par l’image et la reconnaissance de soi-même par cette image. Sans apporter de réponse univoque, ce qui est aussi sa force, cette œuvre problématise le rapport qu’entretient la modernité avec l’identité, avec soi et avec l’autre qu’on peut jouer à imiter mais qu’on ne sait plus, ensuite, démêler de notre supposée véritable identité.

Le texte poursuit et nous éclaire un peu, privilégiant la première hypothèse : l’enjeu de cette œuvre réside au-delà de la multiple représentation d’une identité volatile, il réside dans la reconnaissance du sujet par lui-même. Pour autant, cette reconnaissance problématisée, s’inscrit dans la lignée du questionnement sur l’identité que nous posions dès le début. L’œuvre se présente donc comme le résultat d’une expérience dont on aurait posé au préalable les règles et dont on observerait le résultat. Cette expérience aurait pour objet l’identité de l’homme, son appréhension par l’image et la reconnaissance de soi-même par cette image. Sans apporter de réponse univoque, ce qui est aussi sa force, cette œuvre problématise le rapport qu’entretient la modernité avec l’identité, avec soi et avec l’autre qu’on peut jouer à imiter mais qu’on ne sait plus, ensuite, démêler de notre supposée véritable identité.

|

| Ed Ruscha - Royal Road Test |

D’ailleurs,

le thème du jeu est omniprésent dans cette œuvre : quelqu’un propose à un

ami de mimer des personnages de la vie quotidienne ou extravagants, il le prend

en photo pour voir si celui-ci se reconnait et reconnait les personnages qu’il

a mimés. Le jeu qui existe entre les deux personnages de l’expérience se

répercute sur l’œuvre elle-même et vient encore faire jouer la notion

d’identité (par exemple : se reconnait-on quand on imite quelqu’un ?

est-on toujours soi, même alors que l’on essaie de s’extraire de soi ?),

mais aussi la notion d’auteur puisque celui qui est représenté est finalement

aussi actif, voire plus, que celui qui prend les photos : il est acteur,

interprète des résultats et ses fonctions parallèles d’artiste et de

photographe peuvent nous amener à penser qu’il a aussi été pour quelque chose

dans la conception de l’œuvre. Dans cette composition sur l’identité, ce qui

est finalement questionné est autant, si ce n’est davantage, l’identité de

l’auteur (« la fonction-auteur », comme disait Foucault) que celle du

personnage représenté incapable de reconnaître quand il est

« naturel ».

Mais en fait, nous supposons ce dernier point puisque nous ne sommes pas en possession de la solution, nous qui devrions être arbitres, témoins, extérieurs à ce qui se passe dans l’œuvre y sommes inclus, nous participons à ce jeu de la même façon que Bernd Becher a participé : nous devons y apporter la pièce finale. Nous nous posons, malgré nous, à notre tour la question de savoir quel personnage imitait Bernd Becher sur quelle image ; alors même que nous regardons une œuvre qui tend à nous montrer l’inanité d’une telle démarche, nous sommes pris au piège de nos présupposés. Mais nous ne sommes pas les seuls à être la cause d’un tel comportement puisque la façon dont Douglas Huebler nous propose son œuvre induit ces questions : en ayant fait le choix de ne pas nous donner la clé de l’expérience, il nous conduit à nous impliquer davantage dans son œuvre, il fait de nous un acteur, et plus simplement un spectateur autour de l’œuvre, confortant ainsi sa remise en cause des fonctions traditionnelles attachées aux œuvres d’art.

Mais en fait, nous supposons ce dernier point puisque nous ne sommes pas en possession de la solution, nous qui devrions être arbitres, témoins, extérieurs à ce qui se passe dans l’œuvre y sommes inclus, nous participons à ce jeu de la même façon que Bernd Becher a participé : nous devons y apporter la pièce finale. Nous nous posons, malgré nous, à notre tour la question de savoir quel personnage imitait Bernd Becher sur quelle image ; alors même que nous regardons une œuvre qui tend à nous montrer l’inanité d’une telle démarche, nous sommes pris au piège de nos présupposés. Mais nous ne sommes pas les seuls à être la cause d’un tel comportement puisque la façon dont Douglas Huebler nous propose son œuvre induit ces questions : en ayant fait le choix de ne pas nous donner la clé de l’expérience, il nous conduit à nous impliquer davantage dans son œuvre, il fait de nous un acteur, et plus simplement un spectateur autour de l’œuvre, confortant ainsi sa remise en cause des fonctions traditionnelles attachées aux œuvres d’art.

|

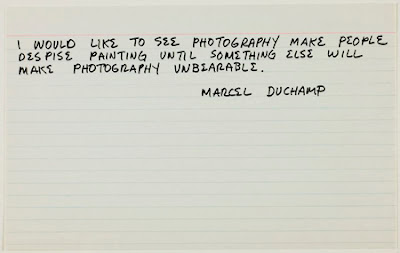

| Mel Bochner - Misunderstandings |

Pourtant,

si nous devions regretter quelque chose dans cette œuvre si légèrement

profonde, ce serait le rôle attribué au texte qui est le seul à n’être pas

problématisé ; en effet, nous remarquons que le texte inclus dans l’œuvre

est l’image d’un texte (différent en cela de la légende de notre exemple, issu

d’un catalogue d’exposition) et cela n’est nulle part interrogé (comme a pu le

faire par exemple Mel Bochner). Il est dommage que Douglas Huebler cède à

l’envie finale de faire œuvre : datée et signée, son œuvre se fait

récupérer par les signes habituels des œuvres d’art classiques ; nous

comprenons bien que Huebler essaie par-là de redéfinir le statut de l’œuvre

d’art, mais il n’empêche qu’attribuer à cette pièce le statut

de « forme finale »,autant dire d’œuvre, est décevant pour une

œuvre qui s’attache autant à réfléchir aux rôles et aux implications de l’image

et de la réception de l’art. Décevant que Douglas Huebler pose le texte comme

une certitude, comme la voie de la vérité, comme l’expression de la voix de

l’auteur qui survolerait l’œuvre à la manière d’un dieu.

Article suivant : Richard Prince

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire