|

| Walker Evans, Penny picture displays, 1936 |

American photographs

peut être perçu comme un livre qui ne traite pas d'un sujet prédéfini,

mais qui organise un matériau, une collection d'images. Walker Evans

devient le modèle même de l'artiste collectionneur et c'est ainsi qu'il

se qualifie : « Les

artistes sont, je crois, de manière figurée des collectionneurs. J'ai

déjà signalé que mon œil collectionne. Tout bon collectionneur le fait.

L'homme qui s'intéresse aux premières éditions françaises du

dix-neuvième siècle se fixe sur ça et y revient constamment par

instinct. Mon œil s'intéresse aux rues ou il n'y a que des rangées de

maisons en bois. Je les trouve et je le photographie. Je les

collectionne » 8

La

révélation publique de sa collection personnelle de plus de 9000 cartes

postales – aujourd'hui conservées au MoMA – qu'il avait entreprise à

l'âge de douze ans et poursuivie jusqu'à sa mort, confirme chez lui ce

goût de la collection et de l'agencement. En effet, il est amusant de

constater qu'il organisera ses cartes postales en séries typologiques :

« gares », « hôtels », « gratte-ciels », « trains »..., la plus fournie

étant celle des scènes de rue. Cette approche typologique est peut-être à

mettre en lien avec sa découverte du travail d'August Sander, mais

également celui d'Eugène Atget, qui agença aussi son œuvre de la sorte.

Imprégné de ces cartes postales, il réalisera même à plusieurs reprises,

des clichés similaires à celles-ci et ira jusqu'à recadrer une

vingtaine de tirages aux dimensions carte postale, en 1936. Cette

inclination à l'accumulation et à la collection se ressent encore dans

la production documentaire des cinquante dernières années, comme dans

les travaux de Berd et Hilla Becher et ceux des élèves de l'école de

Düsseldorf.

|

| Anonyme, Morgan city, 1929/ Walker Evans, Street scene, 1935 |

La même année que la parution de son livre, une exposition rétrospective fut

proposée à Walker Evans. C'est Beaumont Newhall, directeur du

département photographique du MoMA, qui est chargé de son organisation.

L'exposition dura deux mois (du 28 septembre au 18 novembre 1938) et

comportait cent images. Au bout d'une semaine, Walker Evans bouscula

l'accrochage initial de Beaumont Newhall, et demanda qu'on le laissât

réaliser sa propre installation. En une nuit l'exposition est remontée.

Walker Evans a effectué des opérations de collages, mais aussi de

recadrages, à grands coups de ciseaux. Selon son système, du négatif au

tirage, une image pouvait être (re)taillée selon les besoins du cadrage.

Ce nouveau parti-pris de liberté désacralisait le tirage. Il bouscula

également le côté solennel des accrochages de l'époque en proposant

trois présentations différentes : des images sous passe-partout et

verre, sans verre, parfois sans l'un ni l'autre. L'exposition qui

précède le livre, offre une complexité différente de celui-ci : là où

elle procède par constellations (architectures, signes, bâtiments, gens, paysages)

qu'elle cumule, le livre lui se construit sur un jeu de correspondances

et de rythmes entre les images. Par ailleurs, la sélection des

photographies n'est pas identique aux deux : seules cinquante-trois

d'entre elles, présentées lors de l'exposition, se retrouvent dans le

livre. N'y figurent pas les images prises en Alabama en 1936, dialoguent

avec le texte de James Agee dans Let Us Now Praise Famous Men.

Le livre, éponyme de l'exposition, publié peu après l'événement, dépasse largement la fonction de catalogue d'exposition, il n'est pas le dernier témoignage

que l'on en a gardé après le démontage, ni un listing comptable des

photographies montrées au MoMA. Intégralement conçu par Walker Evans qui

impose format, sobre typographie, impression en noir et blanc, mise en

page binaire (page de gauche blanche, image en vis-à-vis à droite),

disposition des légendes en forme d'index, American Photographs

est probablement « le premier livre moderne de la photographie, auquel

tous les autres se sont mesurés. » Pour la première fois, un photographe

maîtrise entièrement l'espace créatif de son livre, qu'il complète ici

du texte de Lincoln Kirstein. American photographs

demeure l'oeuvre majeure de Walker Evans qu'il à mené seul de bout en

bout, véritable construction de sa pensée, miroir de sa vision du monde,

de son Amérique...

« Evans

est un grand faiseur d'images (picture maker), il est aussi un

narrateur (storyteller) qui, avant de se consacrer à la photographie, a

rêvé de littérature et de cinéma. Photographe, il collectionne des

amorces de récit. Narrateur, il condense du temps dans des images.

Chaque image est à la fois pièce et fragment ; un morceau (a piece) qui

fait un tout, tel un poème, mais qui peut être traité aussi en élément

de montage, placé dans un enchaînement narratif »9

|

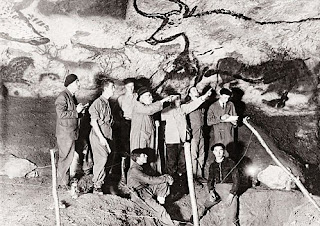

| Walker Evans, reconstitution de l'accrochage de l'exposition American photographs, 1938 |

8 CHEVRIER Jean-François, Walker Evans dans le temps et dans l'histoire, L'Arachnéen, Paris, 2010, p.52

9 Ibid., p.48